11月行事予定

3日(月)文化の日

5日(水)実力テスト(3年)小中授業実践交流会(午後)

6日(木)実力テスト(3年)

7日(金)特別支援学級小中交流会・職場体験発表会(2年)・地域清掃(3年)・県新人戦 ~11日

11日(火)PTA三役会・運営委員会

12日(水)小児生活習慣病予防検診(1年)・貧血検査(2・3年)

13日(木)ものづくり企業「見る・聞く・知る」講座(1年)※お弁当(1年)

20日(木)県内一斉ライブ授業(1年・進路懇談会(3年・PTAレクバレー

21日(金)進路懇談会(3年)

23日(日)勤労感謝の日

24日(月)振替休日

26日(水)教育相談・期末テスト

27日(木)教育相談・期末テスト

28日(金)教育相談・期末テスト・専門委員会

※ 部活動終了 17:15 完全下校 17:30

学びの姿は、相似形

学校は、生徒だけでなく教職員も共に学び続ける場です。新しい知識に触れ、問いを立て、仲間と語り合いながら深めていく。この営みは、教職員にとっても日々の実践の中に息づいています。そして当然に、私たち教職員の学びの姿は、生徒たちの学びの姿に重なっていく。更に、教職員の学び合いの姿が、生徒たちの学び合いの姿に重なって見える瞬間は増えていきます。

生徒たちの授業に真剣に向き合う姿、仲間と協力して課題に挑む姿、失敗から学び直す姿。それらは、教職員が日々の教育活動の中で示している姿勢の“相似形”なのです。学びに向かう姿勢は、言葉以上に、態度や空気感として伝わり、子どもたちの中に根づいていきます。だからこそ、教職員もまた、学び続ける存在・学び合いを続ける存在でありたいと思います。そして、新しい教育のあり方を探り、子どもたちの声に耳を傾け、自ら問いを立てて歩む姿を示し続けます。生徒たちが「生きることは学び続けること」だと感じられるような環境を築いていきたいです。

生徒と教職員がお互いに学び合い、響き合う学校。その実現に向けて、私たち教職員は、これからも一歩ずつの誠実な歩みを進めてまいります。

保護者・地域の皆さまへ

~人権・同和教育の取組について~

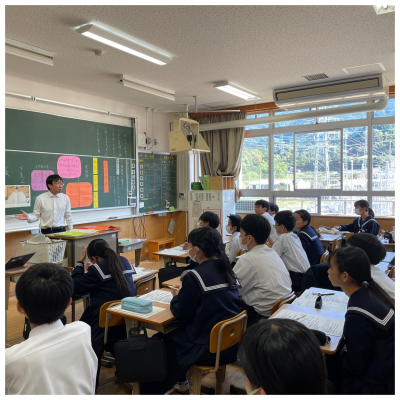

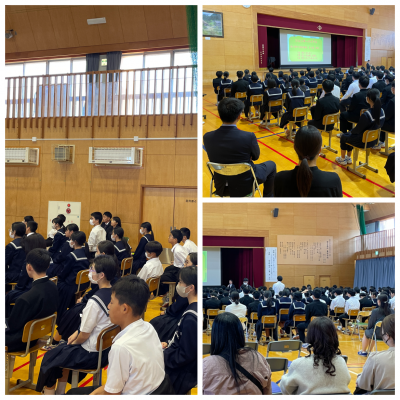

本日はお忙しい中、参観日にご来校いただきありがとうございました。保護者の皆さまをはじめ、地域の方々にも各学級で行われている人権・同和教育の学びの様子をご覧いただきました。

三島東中学校では、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消をめざし、同和問題学習に取り組んでいます。この学びを通して、生徒たちは「このクラスなら自分の気持ちを安心して話せる」と感じられるような、信頼し合える仲間づくりを進めています。

また、担任の先生たちも、自分の弱さや悩みを生徒に見せながら、共に語り合い、励まし合い、時には戒め合うような関係づくりを大切にしています。問題が起きたときには隠さずに「本当の話」をし、みんなで解決していくことを大切にしています。こうした積み重ねで、いじめや差別が入り込む隙間のない、温かくて強い学級を育てていきます。そして、困っている友達を見過ごさず、支え合える仲間へと成長していくことをめざします。

私たちは、身近にある差別や偏見に気づき、それを「自分のこと」として考えられる力を育てることが、誰もが幸せに生きられる社会づくりにつながると信じています。これからも、地域の皆さまと共に、子どもたちの成長を支えていければと思います。

今後とも、三島東中学校の教育活動へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

人権・同和教育参観日

明日、10月29日(水)は授業と講演会を公開する人権・同和教育参観日です。児童たちが行っている同和問題学習について、直接参観することができます。これまでの積み重ね、これからの学びについてを授業の中で発信します。生徒たちの学びが保護者や地域に広がる機会となるように思います。共に差別に憤りを持って、反差別の生き方が続けられるように学び合いましょう。

講演会の講師を務めてくださる近藤寛先生は、三島東中学校の先生方にとっても、多くの事を学ばせていただいている大先輩です。現在は、暁雨館の館長さんとして活躍をされる中、各地での講演会を通じて人権啓発や人権意識の高揚に努められています。先生の豊かなご経験に基づいたお話は、私たちの生き方について振り返る機会を与えてくださいます。また、今後の生き方を問う指針となると考えています。多くの方の参観をどうぞよろしくお願いいたします。

PTA人権・同和教育参観日(案内).pdf

生徒会企画

三島東中学校では、文化祭① にて「生徒会企画」と題して、生徒らの自主的な出展パフォーマンス参加者を希望しています。

三島東中学校 生徒会員の皆さんへ

文化祭という特別な舞台で、自主企画に挑戦する皆さんの姿勢は本当に立派です。自分たちで考え、準備し、仲間と協力して形にしていくその過程こそが、何よりの成長のチャンスです。きっと、うまくいくことばかりではないかもしれません。でも、失敗も成功も、すべてが貴重な経験です。皆さんの挑戦は、学校全体に元気と感動を届ける力があります。どうか、自分たちの「やってみたい!」という気持ちを大切に、思い切って楽しんでください。皆さんの情熱と工夫が、文化祭をもっと素敵なものにしてくれると信じています。応援しています!がんばれ、生徒会!

● ● ●

また、文化祭② は、合唱コンクールを行います。

案内プリントは、11月に配布予定です!

制服登校が再開します。

三島東中学校では、年間を通して冬服・夏服どちらでも着用できますが、季節の変化に対応して服装を選び、ルールを守って充実した学校生活を送れるようにしましょう。夏服・冬服それぞれの着こなしについては、再度確認しましょう。10月24日配布の「生徒指導だより 第21号」も、どうぞご参考にしてください。

全校表彰

●全日本卓球選手権大会県予選会カデットの部

四国中央支部予選

女子ダブルス3位 武居莉子さん 松本遥さん

女子シングルス14歳以下の部1位 松本遥さん

14歳以下男子シングルス1位 荒木陽翔さん

●四国中央市読書感想文コンクール

入選 瀬七海さん 山城希穂さん 守屋純平さん 宮崎倖歩さん 合田心奏さん 盛川凛さん

●四国中央市健康作文審査会

入選 片岡祐人さん 兒山妃花さん 最優秀賞 今村夏咲さん

●伊予三島ロータリークラブ善行賞 宮首美南さん 渡邊叶愛さん

●第20回市民スポーツ祭ソフトテニス競技

中学男子の部準優勝 久保旺士郎さん 吉田隼さん

中学男子の部3位 永岡大宙さん 石川航希さん

市中学校新人体育大会

■団体

サッカー部 優勝 長谷凜太郎さん 松本さん 島田琥皇さん 鈴木梁之介さん 尾海優心さん 河村虎之丞さん 内藤海智さん 合田颯士さん

卓球男子 優勝 石崎晴絆さん 横内玲央さん 大西崇寛さん 荒木陽翔さん 武川颯汰さん 出島直弥さん 渡辺航正さん 飯野永士朗さん

ソフトテニス女子 優勝 梶邑風華さん 坂上愛璃子さん 鈴木咲輝さん 森下日葵さん 近藤優空さん 藤川優花さん 福田汐梨さん 喜井陽菜多さん

バスケットボール男子部 準優勝 喜井希さん 片岡縁さん 武村海飛さん 髙橋蓮人さん 大久保圭太さん 山川豹麻さん

剣道男子 準優勝 大倉大馳さん 石川陽翔さん 堤琉生さん

剣道女子 準優勝 片山莉楽さん 隅田彩愛さん 玉井朝陽さん

柔道女子 準優勝 矢野七菜さん 井上千代さん

■個人

卓球女子:ダブルス2位 青木ゆずさん 守谷優亜さん

卓球男子:ダブルス2位 石崎晴絆さん 大西崇寛さん シングルス1位 荒木陽翔さん 2位 飯野永士朗さん

ソフトテニス女子3位 坂上愛璃子さん 森下日葵さん

剣道女子2位 玉井朝陽さん 3位 片山莉楽さん

柔道男子90kg超級 1位 髙橋彪悟さん

柔道女子48kg級 2位 矢野七菜さん

ご活躍を皆で讃えました。★★★

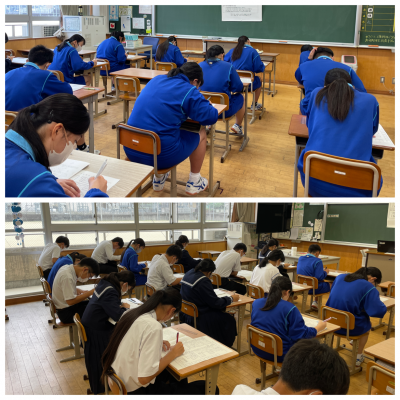

中間テスト あと1日

いよいよ中間テストも残すところあと1日となりました。ここまで頑張ってきた皆さん、本当にお疲れさまです!

テストが終われば、楽しみにしている年に一度の地方祭が待っていますね。ワクワクする行事の前に、今はもうひと頑張り!特に苦手な教科こそ、今の努力が大きな自信につながります。

最後まであきらめずに、自分の力を信じて取り組んでください。応援しています!

秋祭りの約束

10月21日からは伊予三島地域の秋祭りです。秋祭りは、自然の恵みに感謝し、世の中の平和や家内安全、五穀豊穣を祈る地域の伝統行事です。地域内外からたくさんの人々が集まります。秋祭りも集団行動の場です。地域の大切な伝統行事の継承という点で、その将来を担っているという自覚を持ちましょう。イベント等に参加する場合は、生徒指導だより第19号にある秋祭りの約束をきちんと守りましょう。

全国大会へ向けて

吹奏楽部の皆さんへ

いよいよ全国大会ですね!これまでの努力と練習の成果を、舞台の上で存分に発揮してください。音楽は心をつなぐ力があります。皆さんの演奏が、聴く人の心に響き、感動を届けることを願っています。

目標の「金賞」、ぜひ掴み取ってください!でも何よりも、仲間とともに音楽を楽しみ、最高の思い出を作ってきてくださいね。

四国中央市からも、心を込めて応援しています。

がんばれ、吹奏楽部!!